【引言】

共和国成立之初,经济落后,百废待兴,当务之急是不惜代价大力发展工业。我们的前辈曾经梦想:“楼上楼下、电灯电话”,处处“烟囱林立”。

“清水塘”,曾经是株洲境内一个美妙的地名,上世纪五十年代,株化、株冶、湘氮等大型企业相继在此布局,这里成为株洲、湖南乃至全国有名的化工、冶炼基地。全国各地的建设者,奔赴这里,书写着理想。

人类的认识是有局限的,猛然回首,我们发现,“清水塘”已经名不副实,发展中付出了沉重的代价,株洲曾经因此而戴上“全国十大污染城市”之一的帽子。通过艰难的努力,株洲终于甩掉了这顶帽子,并成为“全国文明城市”。

2007年,长株潭城市群获批为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”,拉开了两型社会改革试验的序幕。

【清水塘名片】

清水塘,是株洲的老工业区,其核心区面积15.15平方公里,先后被国家发改委、省政府等列为全国发展循环经济第二批试点园区、湘江流域重金属污染治理先行示范区域等。近年来,已有部分企业关停搬迁。

清水塘位于长株潭城市群核心区,地理位置优越。未来,株洲将在这里重点发展轨道交通配套产业、物流等现代服务业,旧企业将实现脱胎换骨的变化,同时建设主题公园、工业博物馆等等,留住城市历史文化记忆。

如今,清水塘地区,正在向建设“两型社会”迈进。

【口述记忆】

1、株冶集团 荣光镌刻六十载

株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司是由1956年建立的株洲冶炼厂改制而来,株洲人习惯称“冶炼厂”、占地1800余亩,坐落在石峰区清水塘循环工业园。现在是中国五矿旗下的铅锌生产基地,中国最大的锌生产基地。

株冶是国家“一五”期间156项重点工程中落户株洲的大型国有企业,自建企以来,株冶积极履行社会责任,发挥大型国有企业应有的示范作用,致力于推动中国有色金属工业的发展。从1990年以来26年间,株冶共创造工业总产值1524亿,实现利税总额83亿元,实现税金58亿元,对株洲市的国民经济、劳动力安置和和社会稳定作出了重要贡献,并带动相关就业10万人左右。株冶以其先进的理念、优良的生产技术管理和良好的环境绩效成为中国有色铅锌冶炼行业的标杆企业。

【职工讲述】

讲述人:刘宏岳,76岁,退休干部,曾任党支部书记

刘宏岳

现在株冶已经实现了机械化自动化生产,生产条件大为改善。而上世纪七十年代初我在熔铅当工人时,劳动强度大,环境艰苦。

刚去的时候,我不明白大家为什么互称“麻子”。后来才知道,那是浇铸阳极板时飞溅的铅水留下的痕迹。四五百度的铅水浇入铸模时,遇到残留的冷却水就会开炸,飞溅到操作者的身上,有的沾到脖子或脸上,人便成了“麻子”。

印象最深是老工人踏实肯干的品行。说是老工人,也就30岁左右,比如我的班长胡少龙,沅陵人,人称“苗子”,中等身材,结实有力,上班总来得最早。那时“甩虹吸管”是个重活,大多数时候是他干,总是一次成功,干脆利落。虹吸管是根近似u形的粗铁管,在500度的铅锅里泡烫,灌满铅水后两三百斤上下。要将它甩出来得双手戴上厚厚的大布手套,用狠劲抓住拉起,顺势一头插入方孔中。这一连串动作需要力气,也需要敏捷。

抬“溜子”浇铸阳极板除了对付铅水开炸,还得用力适当,手中的抬杆要一会压住,一会抬起,稍一不慎操作者就会双脚悬空。我的一位同事个小体轻,往往压不住,吊在半空猴急,让人忍俊不禁。

讲述人:黄琪,39岁,锌成品厂工人

黄琪

我最忘不了每天早上6点钟开始响的“株洲冶炼厂广播电台现在开始广播”的声音,还有那7点半钟浩浩荡荡的自行车大队。

父辈们说,那时候谁要是能进入株洲冶炼厂上班,非常令人羡慕,就等于抱上了“金饭碗”。虽然工资跟其他企业差不多,但是企业前景好,职工的福利也全,小到手套、肥皂、工作服、过年的鱼肉,大到房子、甚至家里的沙发,都是职工们可以享受到的福利,就连找对象都比别人有更多优势。

2、株化 历史的痕迹

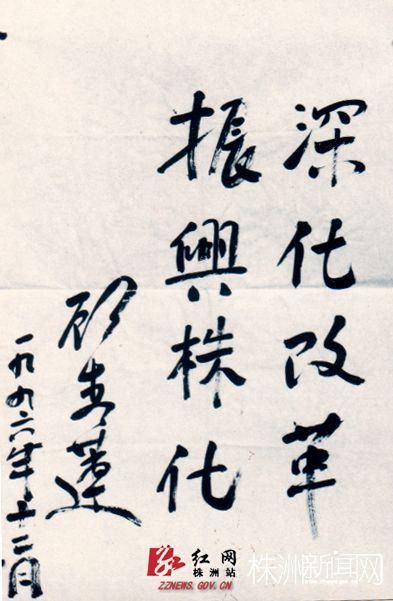

原国家化工部部长顾秀莲1996年12月为株化题词

中盐湖南株洲化工集团有限公司(简称中盐株化),是湖南最大的基础化工企业,省“十一五”推进新型工业化进程的标志性企业和优势企业,中南地区最大的化工原料生产基地。1997年12月29日经湖南省人民政府批准,以始建于1956年的原株洲化工厂为母体,改制成为湖南株洲化工集团有限责任公司。2007年3月26日中国盐业总公司投资3.7亿元增资控股株化集团,5月23日正式成立中盐湖南株洲化工集团有限公司。中盐株化经过50多年的建设,在国家“一五”期间投资1.36亿元基础上,到2014年,已发展成具备年生产装置能力近50亿元,占地230多万平方米,具备产品研发、设计施工和生产经营综合配套能力的国有大型企业。如今,公司清水塘生产基地的生产装置已经关停。

【职工讲述】

讲述人:王兴武,89岁,离休老厂长

1957年,那时候的株化还是清水塘一块插满小红旗的空地。我是从天津塘沽来的,后来老婆也携三个幼子过来了。

我当时来湖南工作很兴奋,因为这里是毛泽东的家乡。我们大多从大连化工、沈阳化工、锦西化工、天津塘沽化工和南京化工而来,后来又招了很多湖南本地人,那时我们有使不完的劲,肩挑手扛、风餐露宿,憧憬着一个崭新的化工基地在我们手中建起。

基础化工行业在计划经济时代一直处于比较好的运行趋势,上世纪七、八十年代,我们经历了企业最好的时期,每年可向国家上交一千多万元的利润,职工生活福利也有了较大改善。

现在,我跟老伴住在株化生活区80平方米的房子里安享晚年。儿子们都生活得很好,买了别墅叫我们去住,我们不愿意去。

讲述人:黄文龙,72岁,退休工人

1964年5月21日,株化从长沙招来的70多名新工人在清水塘火车站下车,面对当时还是荒丘野岭的陌生环境,这群20来岁的青年一脸茫然。

我是其中的一员,被分配到硫酸生产系统。当时的硫酸供不应求,现在的年轻人很难想象到,工人们身穿防酸胶皮制服扒在管道设备内铲除尘垢、清理酸泥、更换触煤的艰辛;很难想象到,工人们在毒气和硫酸泄漏时头戴防毒面具争着冲上去堵漏的场景……

现在,每年的5月21日,我们株化1964年一起进厂的同仁们都会聚在一起。虽然大家已经白发苍苍,甚至步态蹒跚,但情怀依旧,不悔当年的奉献。

3、湘江氮肥厂 远去的身影

智成化工全景

湘江氮肥厂这个名字早在十几年前就没有了,目前那里叫湖南智成化工有限公司。

湘江氮肥厂始建于1957年,1961年下马,1965年重新组建,隶属于湖南省石油化工厅和株洲市经委,是湖南省首建的一家大型尿素生产企业,占地80万平方米。曾经,该厂主要产品有合成氨、尿素、甲醇、复合肥、纯碱等16种,具备年产合成氨20万吨,尿素25万吨的能力,是初具现代管理水平多品种的大型国营化肥企业。

2003年12月25日,广东中成化工有限公司并购湖南湘氮实业有限公司,成立中外合资企业湖南智成化工有限公司。

2010年1月,广西柳州化工控股有限公司并购了湖南智成化工有限公司。

【职工讲述】

讲述人:罗运森,79岁,退休工人

罗运森

1969年,我从甘肃调至湘江氮肥厂。1970年元月中旬厂里开始出产品,先是氨水,2月8日出尿素。刚开始的前几年,主要是生产农业氨水,那时候,这些产品农村特别需要,因为它肥效好,农民也买得起。当时是由省生资公司将指标分配到各县市生资公司,夏天最紧俏的时候,常常有几百辆车排队,排几天才能提到货。

上世纪70年代中期到80年代末期,湘氮应该算鼎盛时期,尿素班产量最高达到200多吨,日产500——600吨,对全省农业做了较大贡献。由于生产需要,厂里从两三千人,增加到七八千人,最多的时候加上农民工等临时工,接近万人,厂子里很红火。

厂里形势好,职工的福利也很不错。夏天的绿豆、西瓜、雪糕,防暑降温药品,冬天的茶油、鱼等。上世纪八十年代初期厂里利用生产过程中排出的废气生产煤气,给所有职工家庭都装上了管道,虽然是带着轻微氨味的,但家家户户做饭、取暖、洗澡都能用上。刚开始不要钱,后来也只象征性地收了几毛钱。那时,绝大多数株洲人还都是用藕煤。

讲述人:罗小玲,44岁,曾就职于湘江氮肥厂

我到湘氮工作的时候,厂里已开始走下坡路,但我从小在厂里长大,忘不了当年的盛况。我记得,父亲当时供职于供销处,经常要加班,母亲是三班倒的工人,他们下班回来都是很疲倦的样子。那时并不知道这种忙与累其实就是厂子好的象征。

我对烧藕煤没有太多印象,因为我读小学的时候家里就用上煤气了,我爸动手做了一个好大的热水器,除了大检修,平时不会停煤气,所以热水器里总有热水备着;他还做了一个烤火炉,一到冬天,家里就是暖暖的。在厂子没有没落之前,冬春天或者下雨天,洗了的衣服我们都是烘干的。

小时候一到夏天就有雪糕票发,虽然别人总说哪个厂的雪糕好吃,可我心中就我们厂的好吃。还有家里床铺底下永远吃不完的大西瓜,感觉一个夏天都在吃。

【记者手记】

笔者是土生土长的清水塘人,父母兄长都是湘江氮肥厂(现智成化工)的职工。笔者大学毕业后也进入湘江氮肥厂,把最美好的青春岁月奉献在了那里。

笔者从小就知道,清水塘有三个大厂,即株冶、湘氮、株化,一直就为自己生活在大厂区而自豪;也知道,清水塘的污染曾引起上级的高度重视,那里的发展是付出过沉重代价的。

岁月荏苒,这一片土地如今变化太多,不管未来清水塘如何变化,在曾经奋斗过,或者依旧在这里奋斗的人们心中,这里是有许多故事值得回忆的。

(感谢株洲冶炼集团股份有限公司企业文化部、中盐湖南株洲化工集团有限公司党委、湖南智成化工有限公司工会办公室的大力支持。中盐株化的照片由徐永聚提供)

来源:株洲日报

作者:罗小玲

编辑:谭洪汀

本文链接:https://wap.shifengnews.cn/content/2016/05/18/6402684.html